B A H N H O F I N V O L L E R F A H R T

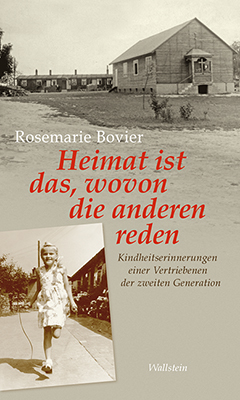

Rosemarie Bovier : Heimat ist das, wovon die anderen reden

Gespräch mit Rosemarie Bovier und Lesung

Teil 1 :

Teil 2 :

Eine Geschichte von Flucht und Vertreibung – und von den Schwierigkeiten der Integration.

Eine Geschichte von Flucht und Vertreibung – und von den Schwierigkeiten der Integration.

1949 bezogen zwanzig donauschwäbische Familien aus dem Dorf Brestowatz in der Batschka im heutigen Serbien eine Barackensiedlung im hessischen Obersuhl. Die Familien waren 1944 vor der heranrückenden Sowjetarmee geflohen und fanden hier eine vorläufige Bleibe. Obwohl sie sich selbst als Deutsche verstanden, kamen sie nach Deutschland in die Fremde. Abgeschottet von ihrer Umgebung ließen sie ihre mitgebrachte Lebensweise wieder aufleben.

In dieser Brestowatzer Welt in Obersuhl wuchs Rosemarie Bovier von ihrem 3. bis zu ihrem 12. Lebensjahr auf. „Rosemarie Bovier : Heimat ist das, wovon die anderen reden“ weiterlesen

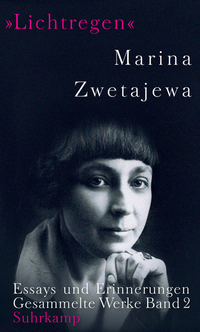

Marina Zwetajewa : Lichtregen

Gespräch mit Ilma Rakusa und Lesung

Teil 1 – Ausschnitt aus dem Porträt Andrej Belyjs „Ein gefangener Geist“ (Übersetzung Rolf-Dietrich Keil) – Gespräch mit Ilma Rakusa – Ausschnitte aus dem Essay „Die Kunst im Lichte des Gewissens“ (Übersetzung Rolf-Dietrich Keil) :

Teil 2 – Ausschnitt aus dem Essay „Lichtregen“ über Boris Pasternak (Übersetzung Ilma Rakusa) :

Marina Zwetajewa, neben Anna Achmatowa die wichtigste russische Dichterin der Moderne, lässt sich in Lichtregen, dem zweiten Band der auf vier Bände angelegten und von Ilma Rakusa herausgegebenen Werkausgabe, nicht nur als radikale Sprachkünstlerin, sondern auch als scharfsinnige und leidenschaftliche Essayistin erfahren:

Marina Zwetajewa, neben Anna Achmatowa die wichtigste russische Dichterin der Moderne, lässt sich in Lichtregen, dem zweiten Band der auf vier Bände angelegten und von Ilma Rakusa herausgegebenen Werkausgabe, nicht nur als radikale Sprachkünstlerin, sondern auch als scharfsinnige und leidenschaftliche Essayistin erfahren:

Die erste Abteilung, »Erinnerungen an Zeitgenossen«, versammelt Porträts verstorbener Dichterkollegen und Freunde, darunter Ikonen des Silbernen Zeitalters wie Walerij Brjussow und Konstantin Balmont, aber auch Ossip Mandelstam, Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke und die avantgardistische Malerin Natalja Gontscharowa. Zwetajewa durchstreift „Marina Zwetajewa : Lichtregen“ weiterlesen

Saul Tschernichowski : Dein Glanz nahm mir die Worte

Lesung und Gespräch mit der Verlegerin Margitt Lehbert / Edition Rugerup :

Mit Saul Tschernichowski (1875-1943) wurde die hebräische Literatur auf einen Schlag zu einer europäischen Literatur. Nicht allein deshalb, weil er mehr europäische Metren und Genres in die hebräische Lyrik einführte als jeder andere Dichter. Seine Lyrik war europäisch, weil das Hebräische schon immer zur europäischen Kultur gehörte. Tschernichowski übersetzte Homer, Horaz, Molière, Shakespeare und Goethe aus dem Original. Aus dieser Erfahrung schuf er, was seinem Jugendfreund Joseph Klauser (Onkel des Romanciers Amos Oz) als Lebensmotto galt – einen „hebräischen Humanismus“. Die 2019 in der edition rugerup erschienene dreibändige Ausgabe „Dein Glanz nahm mir die Worte“ entstand

Mit Saul Tschernichowski (1875-1943) wurde die hebräische Literatur auf einen Schlag zu einer europäischen Literatur. Nicht allein deshalb, weil er mehr europäische Metren und Genres in die hebräische Lyrik einführte als jeder andere Dichter. Seine Lyrik war europäisch, weil das Hebräische schon immer zur europäischen Kultur gehörte. Tschernichowski übersetzte Homer, Horaz, Molière, Shakespeare und Goethe aus dem Original. Aus dieser Erfahrung schuf er, was seinem Jugendfreund Joseph Klauser (Onkel des Romanciers Amos Oz) als Lebensmotto galt – einen „hebräischen Humanismus“. Die 2019 in der edition rugerup erschienene dreibändige Ausgabe „Dein Glanz nahm mir die Worte“ entstand

„Saul Tschernichowski : Dein Glanz nahm mir die Worte“ weiterlesen

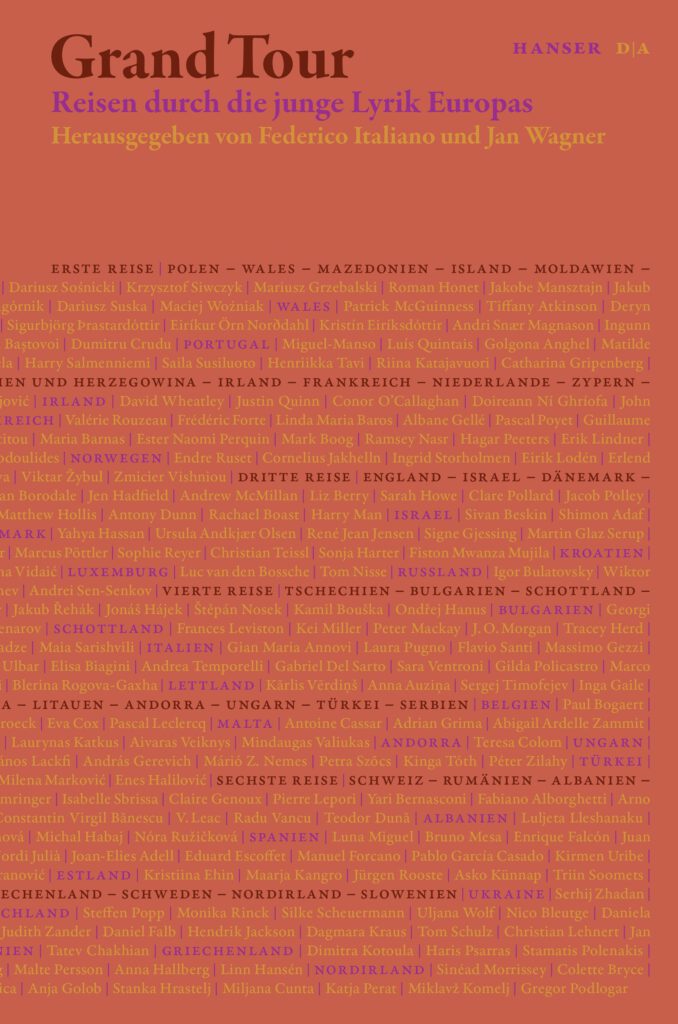

Jan Wagner : Grand Tour

Lesung und Gespräch mit Jan Wagner

Eine Reise durch die junge Lyrik Europas – von Albanien bis Zypern. Herausgegeben von Büchner-Preisträger Jan Wagner und Federico Italiano

Eine Reise durch die junge Lyrik Europas – von Albanien bis Zypern. Herausgegeben von Büchner-Preisträger Jan Wagner und Federico Italiano

Die Poesie lebt – doch die ungeheure Vielfalt der Dichter aller Sprachen, aller Länder von Albanien bis Zypern ist nahezu unbekannt. So ist es höchste Zeit für eine neue, aufregende Bestandaufnahme: Nach den legendären Vorgängern „Museum der modernen Poesie“ von Hans Magnus Enzensberger (1960) und „Atlas der neuen Poesie“ von Joachim Sartorius (1995) machen sich Jan Wagner und Federico Italiano auf eine faszinierende Reise. Die „Grand Tour“ durch die junge Lyrik Europas gibt poetischen Proviant für Jahre: Unbekanntes, Überraschendes und Unerhörtes – in Original und Übersetzung. Eine Entdeckungsreise für wache Geister.